- Spätburgunder / Pinot nero / Pinot noir

- Zugriffe: 4777

Fotos: Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY

Fotos: Ursula Brühl, Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof - 76833 Siebeldingen, GERMANY

Die populärsten Spätburgunder-Weine stammten bis Mitte des 20. Jahrhunderts aus dem Burgund, wo er vermutlich schon von den Römern angebaut wurde. In De re rustica beschreibt der altrömische Schreiber Columella eine Rebsorte, die dem heutigen Spätburgunder zugeordnet werden könnte.

Der Spätburgunder scheint in fast direkter Line von einer Wildrebe abzustammen. Die bekannte Biologin Carole Meredith schließt dies aus umfangreichen Genanalysen, die sie in den 1990er Jahren durchführte. Tatsächlich wuchsen bis zur Reblauskatastrophe Ende des 19. Jahrhunderts auch Wildreben bis im äußersten Norden Frankreichs. Die Analysen Merediths zeigen eine grundsätzliche Verschiedenheit zu den im Süden Frankreichs vorherrschenden Sorten, die vermutlich von den Griechen ins Land gebracht wurden. Eine Erklärung Ferdinand Regners, Pinot noir sei eine spontane Kreuzung des Schwarzriesling mit Traminer, konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr ist der Schwarzriesling eine spätere Mutation des Spätburgunders.

Nach Deutschland wurde der Spätburgunder im Jahr 884 durch Kaiser Karl III. als „Clävner“ eingeführt. In Baden wurde die Sorte daher noch lange als „Clevner“ oder „Klevner“ bezeichnet.

Der Spätburgunder, auch frz. Pinot Noir, ital. Pinot Nero, Blauburgunder oder Schwarzburgunder genannt, ist eine bedeutende und qualitativ sehr hochwertige Rebsorte für Rotwein. Die Rebe hat so hohe Bedeutung erlangt und ist so begehrt, dass sie in die Nobilität der Weinwelt aufrückte und als Edelrebe bezeichnet wird. Er ist der klassische Rote der kühleren Weinbaugebiete wie zum Beispiel des Burgund, aber auch fast aller deutschen Gebiete. Der Spätburgunder ist ferner eine wichtige Rebsorte für den Champagner. Die Alterung der Spätburgunder Weine ist nur schwer vorauszusagen und somit riskant. Spitzenweine aus dem Burgund können jedoch sehr langlebig sein und entwickeln dann außerordentlich komplexe Aromen. Im Allgemeinen verliert der Wein jedoch seinen Charme.

Der Name „Pinot“ ist möglicherweise dem französischen Wort für Fichtenzapfen („pin“) entlehnt und hängt somit mit der Form der Traube zusammen.

Außer den Klonen sind etliche Rebsorten bekannt, die aus einer Mutation des Spätburgunders hervorgingen. U.a. Frühburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder und Blauer Arbst. Der Weißburgunder könnte dabei eine Zwischenetappe zwischen dem Spätburgunder und dem Grauburgunder gewesen sein. Der genetische Fingerabdruck aller drei Sorten ist identisch!

In August 2007 gaben französische Forscher über die Zeitschrift Nature bekannt, dass die DNA des Genoms des Spätburgunders als erste Rebsorte weltweit vollständig sequenziert sei.

weißliche, hellgrüne, stark gehaarte Triebspitze, Blatt mittelgroß, dunkelgrün, rau, blasig, 3 selten 5 lappig, Blattrand stumpf gezähnt, Traube mittelgroß, dichtbeerig, walzenförmig, selten geschultert, Beere mittelgroß, rund bis oval, dunkelblau bis violett, stark beduftet, dünnhäutig.

Hohe Lageansprüche, gute Holzreife, ausreichende Winterfrostfestigkeit, keine außergewöhnliche Krankheitsanfälligkeit, gegenseitiges Aufquetschen der dicht gepackten Beeren und Fäulnisbefall stellt ein Problem dar, insgesamt gutwüchsig und problemlos, Erträge eher niedrig je nach Klon 40-50hl/ha, aber auch bis 120 hl/ha durch verbesserte Fruchtbarkeit, Mostgewicht zwischen 80° und 100° Oechsle.

Der Spätburgunder treibt mittelfrüh aus und ist somit empfindlich gegen eventuelle späte Frühjahrsfröste. Ihn zeichnet jedoch bei guter Holzreife eine gute Winterfrosthärte aus.

Es handelt sich um eine weinbaulich eher schwierige Rebsorte. Die dünnhäutigen Früchte verlangen eine sehr feinfühlige Bearbeitung, da durch Verletzungen der Schale ihr Saft zu früh freigesetzt wird. Außerdem reagieren sie stark auf Klimaschwankungen (Hitze/Kälte). In kühlen Weinbaugegenden sollten nur Winzer, die über beste südseitige Hanglagen mit fruchtbaren, warmen und genügend kalkhaltigen Böden verfügen, an die Anpflanzung dieser Sorte denken. Sie ist anfällig gegen den Echten Mehltau und den Falschen Mehltau. Des weiteren neigt sie zu Chlorose, Rohfäule und Virusbefall. Durch Klonselektion konnten einige dieser Probleme reduziert werden, neuere Klone aus Geisenheim, Freiburg und Weinsberg haben weniger Probleme mit Fäulnis, da die Schale der Beeren etwas stärker ist. Die aus ihnen gewonnenen Weine weisen allerdings auch etwas andere sensorische Eigenschaften auf.

körperreiche, alkoholreiche, samtige, volle Weine, wenig Gerbstoff, an Bittermandel erinnerndes Aroma.

Aufgrund des Umfanges haben wir die folgende Aufteilung der Klone vorgenommen:

Nachfolgenden Fachartikel haben wir mit freundlicher Genehmigung des Autors Matthias Porten auf unsere Homepage übernommen:

Spätburgunderklone und Weinqualität

Einleitung

Die Wahl des richtigen Spätburgunderklons kann das Betriebsergebnis entscheidend beeinflussen. Besonders der 2000er Jahrgang hat gezeigt, welche negativen Einflüsse ein starker Botrytisbefall auf die Qualität eines Spätburgunderweins haben kann. Einem extremen Botrytisbefall kann z.B. mit der Wahl des richtigen Klons entgegengewirkt werden. Jedoch ist die Scheinresistenz gegen Botrytis eines Spätburgunderklons, z.B. durch Lockerbeerigkeit, nicht das einzige Kriterium, das zur Auswahl eines Klones führen sollte. Das Kriterium der inneren Qualität steht im Vordergrund. Die Qualität kann außer durch Botrytisbefall beispielsweise auch durch die Beerengröße und die Möglichkeit der längeren Reife am Rebstock stark beeinflußt werden. Ferner darf aus weinbaulicher Sicht das Kriterium eines aufrechten Wuchses, der arbeitswirtschaftliche Vorteile hervorbringt, nicht vergessen werden. Dies gilt es besonders bei der Gruppe der Burgunder, mit ihrer Tendenz zum sehr hängenden Wuchs, zu beachten. Aus Sicht des Weinbaubetriebs sind somit einige Aspekte zu berücksichtigen, die vor allem von den Vermarktungskanälen abhängig gemacht werden sollten.

lockerbeerige Klone mit niedriger Säure aus Geisenheim:

die Klone aus der 1- er Gruppe sind derzeit die beliebtesten lockerbeerigen Klone, da das Weinsäureniveau um mindestens 2 Promille unterhalb der Mariafeld-Typen liegt.

|

1-1 Gm |

1-3 Gm |

1-6 Gm |

1-9 Gm |

||

|

1-11 Gm |

1-44 Gm |

1-47 Gm |

|

1-53 Gm |

1-53 Gm |

1-53 Gm |

|

1-58 Gm |

1-84 Gm |

kleinbeerige und gleichzeitig lockere Klone aus Geisenheim, zur Produktion hochwertiger Spätburgunder-(Kult)-Weine

Nach unseren bisherigen Erfahrungen sind Selektionsweine mit den Klonen Gm 20-x praktisch in jedem Jahr gut erreichbar. Auch in schlechten Blütejahren sind die Klone sehr stabil gewesen. Insgesamt ergibt sich eine große Mostgewichtskonstanz über die Jahre, bei einem recht stabilen Ertragsniveau zwischen 60- und 70 hl/ha.

aufrechtwachsende kompakte Klone aus Geisenheim mit sehr geringer Geiztriebbildung:

Diese Klone mit recht hohem Ertragsniveau zeichnen sich durch Vorteile bei den Handarbeiten auf. Sie sind daher besonders gut für Steillagen geeignet, in denen gleichzeitig gute Belüftung herrscht

|

senkrechtes Triebwachstum: |

|

|

|

|

2-2 Gm |

|

||

|

2-6 Gm |

|

||

|

2-9 Gm |

lockerbeerige Klone mit eher hoher Säure (Mariafeld-Typen) aus Freiburg, Weinsberg und der Schweiz:

Dies sind weit verbreitete dickbeerige Standard-Klone mit recht hohem Ertragsniveau und wegen der lockeren Trauben geringstem Fäulnisbefall. Vorwiegend zur risikoarmen Produktion von Standard-Qualitäten. Bei Ertragsreduzierung auch für die fäulnissichere Produktion gehobener Qualitäten.

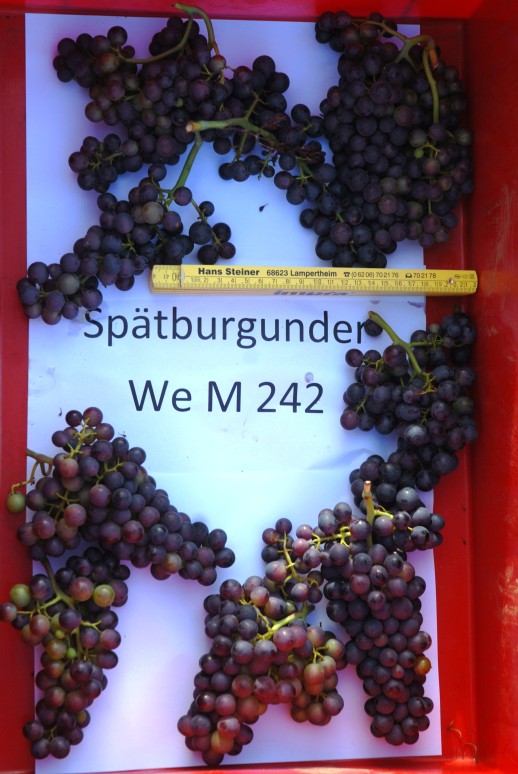

Lockerbeerig, einfacher Aufbau des Traubengerüstes, konusförmige, wenig geschulterte Traube, Einzeltraubengewicht gemessen an anderen L-Klonen um 10-20 g reduziert, Qualitätssteigerung bei lockerbeerigen Spätburgunder-Typen, gleichmäßige Abreife aller Beeren einer Traube

|

We M 1 |

We M 171 |

We M 242 |

|

We M 819 |

We M 838 |

We M 847 |

|

We M 848 |

|

|

Anfang der 2000er Jahre machte sich die Rebenzüchtung der LVWO Weinsberg gezielt auf die Suche nach sehr kleinbeerigen und deutlich ertragsreduzierten Spätburgunder-Typen. So haben wir in alten Beständen verschiedener Anbaugebiete die interessantesten Typen ausgewählt. Über ein Jahrzehnt wurden diese beobachtet und ihre Weine verkostet. Die hochwertigsten Reben haben wir zu unserer Spätburgunder Premium „Selektion We SLK“ zusammengeführt. So ist unsere Cuvee bereits im Weinberg entstanden, die die besten Voraussetzungen für eine oenologische Veredelung im Keller bietet.

Aktuell werden aus diesen Selektionen zwei Typen unterschiedlicher Herkunft auch am Rebenmarkt angeboten, die Selektion We SLK 1 und die Selektion We SLK 2.

Selektion We SLK 1

(C) Fotos, Sturm LVWO Weinsberg

(C) Fotos, Sturm LVWO WeinsbergDie Selektion We SLK 1 entstammt einer Auslese aus dem Jahr 2002 im Heilbronner Raum aus einer sehr alten Spätburgunder-Anlage.

Eigenschaften:

–Traubenstruktur: sehr locker (-dichtbeerig)

–Beerengröße: ca. 80% kleinbeerig + 20% mittlere Beerengröße

–Hohe Zuckerleistung, ca. 95-100°Oe

–Sehr geringer Ertrag, ca. 40-80 kg, (Anschnitt- und standortabhängig)

Weintyp: sehr dicht und stoffig, vollfruchtiges Aroma von dunklen Kirsch- und Waldbeeren, viel Körper und Mundfülle, samtig und langer Nachgang, weiche, elegante Tanninstruktur, tiefe Farbe.

Zielsegment: für gezielte (Ultra-) Premiumqualitäten „wärmerer Typ“

Selektion We SLK 2

Die Selektion We SLK 2 entstammt einer Auslese des Jahres 2002 aus einer alten Spätburgunder-Anlage in der Pfalz. Die Ursprungsreben waren französischer Herkunft.

Weintyp: dichtes Aroma mit würzigen Noten, Fruchtfarbe etwas heller als bei SLK 1, mitunter leichte Lakritz im Nachgang, etwas kräftigere Tanninstruktur als SLK 1

Zielsegment: für gezielte (Ultra-) Premiumqualitäten „kühlerer Typ“

lockerbeerige Klone mit eher hoher Säure (Mariafeld-Typen) aus Freiburg und der Schweiz:

Dies sind weit verbreitete dickbeerige Standard-Klone mit recht hohem Ertragsniveau und wegen der lockeren Trauben geringstem Fäulnisbefall. Vorwiegend zur risikoarmen Produktion von Standard-Qualitäten. Bei Ertragsreduzierung auch für die fäulnissichere Produktion gehobener Qualitäten.

|

Fr L 12 |

|

|

Fr L 13 |

|

lockerer Klone aus Freiburg, mittleres Ertragsniveau:

|

FR 1801 |

|

|

|

|

FR 1801 |

|

Aufrechtwachsende und dichtbeerige Klone aus Freiburg:

Das Ertragsniveau der Freiburger aufrecht wachsenden Klone ist niedriger wie das der Geisenheimer aufrechten Typen. Wegen kleinerer dichter gepresster Trauben allerdings höhere Botrytisgefahr.

|

FR 1701 |

|

|

|

| Fr 1701 |  |

|

|

| FR 1702 |  |

|

|

| Fr 1702 |  |

|

|

| FR 1707 |  |

|

|

| Fr 1707 |  |

|

Aufrechtwachsende (etwas) lockere Klone aus Freiburg:

|

FR 1602 |

|

|

|

|

FR 1603 |

|

|

|

|

FR 1604 |

|

|

|

Die F-Klone sind kompakt bis geringfügig locker (Häufig von Jahr zu Jahr alternierend)

Hohe Qualität ca 4-5 Grad Oe über den Standardklonen, bezüglich Botrytisanfälligkeit Mittelstellung zwischen lockerbeerigen und kompakten Klonen. Ist ein Klon aus dem Auslesejahr 1959, inzwischen aber durch die jetzige Anbauversion F 105/7 weiterentwickelt. Im fortgeschrittenen Alter von über 15 Jahren wird der Abstand des Mostgewichtes zu den sogenannten Standardklonen dann allerdings etwas geringer. Seine Beerengröße ist burgundertypisch, aber nicht besonders kleinbeerig. Gute Wüchsigkeit (viele Geiztriebe) verlangt nach eher mittelstark wachsenden Unterlagen.

Der Klon ist aus dem Klon F105 hervorgegangen. Er soll eine verbesserte Blütefestigkeit haben. Seine Eigenschaften sind weitgehend mit dem Ursprungsklon F105 identisch, mit dem kleinen Unterschied, dass manchmal eine größere Lockerheit bei Ursprungsklon F105 zu beobachten ist. Dafür wurde aber die Alternanz reduziert, bzw. die Ertragsstabilität damit verbessert. Erträge bis 180 kg/ar sind möglich, aber natürlich nicht erstrebenswert. Dieser Klon ist inzwischen mit Abstand der meistangebaute Frank-Klon.

Der Klon entstammt aus dem in den 60-70er Jahren verbreiteten Klon Frank 106, der größere Beeren und eine niedrigere Säure hat, aber leider sehr botrytisanfällig war. Ein Mutant aus dem Klon F106 zeigte kleinere Beeren und bessere Botrytisfestigkeit bei einem ausgezeichneten Mostgewicht. Eine Besonderheit soll darin bestehen, dass die Kleinbeerigkeit und Lockerheit der Trauben oft erst ab dem 3. Ertragsjahr charakteristisch in Erscheinung treten. Um Verwechslungen mit dem dichtbeerigen Ausgangsklon F106 auszuschließen, hat der Züchter die Klonbezeichnung “FrankClassic” eintragen lassen.

F Charisma (Zuchtnummer: F105/7/3) ist noch ein relativ junger Klon. Zuchtziel ist die weitere Verschlankung der Traube bei größerer Lockerbeerigkeit und niedrigerem Ertragsniveau. Das hohe Mostgewicht aus dem Ausgangsklon blieb erhalten bzw. konnte eher gesteigert werden.

(Zuchtnr. F105/7/5) Er ist auch eine Weiterentwicklung des Ursprungsklones F105 >F105/7. Es sei gelungen, die Botrytisfestigkeit weiter zu verbessern. Das Traubengerüst sei lockerer, der Ertrag gegenüber den Elternklone tendenziell niedriger. Die Traube ist eher kleiner und im Schulterbereich schmaler. Er ist ein Schwesternklon des Klones Frank-Charisma (F105/7/3), eher noch lockerbeeriger, im Ertrag im langjährigen Mittel aber tendenziell schwächer. Extrem schlechte Blütejahre bereiten ihm mehr Probleme als dem Frank-Charisma.

F Pinot

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Der Klon Frank Pinot ist der jüngste und noch am wenigsten verbreitete Klon im Sortiment des Züchters. Die Trauben sind auffallend kleinbeerig, auch mischbeerig. Das heißt, kleine Beeren sind mit einigen größeren Beeren durchsetzt. Dies führt zu einem freieren Traubengerüst und damit zu geringerer Botrytis. Der Ertrag ist deutlich unterdurchschnittlich und der Klon soll wegen seiner Kleinbeerigkeit speziell der Produktion hochwertiger Rotweinqualitäten dienen. Der Klon ist deutlich reifeverzögert, was man an der Umfärbung der Beeren am Besten beobachten kann. Aufallend ist auch der abweichende Habitus (am Rand zurückgerollte Blätter) im Vergleich zu anderen Spätburgundern, siehe Bilder der Blätter.

zur Beschreibung der französischen Klone....

französische Klone:

Eine unbehaarte Mutation des Schwarzrieslings ist die Rebsorte Samtrot. Sie wurde 1928 von Hermann Schneider in seinem Heilbronner Weinberg entdeckt und 1929 von der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg zur Vermehrung übernommen. Samtrot, so benannt 1950, wird ausschließlich in Württemberg angebaut, und hier hauptsächlich im Heilbronner Raum auf insgesamt 321 Hektar (Stand 2003). Die schwach tragende Sorte ist qualitativ dem Schwarzriesling überlegen. Sortenrechtlich ist Samtrot als ein Klon des Blauen Spätburgunders eingestuft, bezeichnungsrechtlich ist Samtrot ein Synonym des Blauen Spätburgunders im Anbaugebiet Württemberg, ebenso wie die Bezeichnung Clevner.

Er liefert schwankende Erträge, ansonsten ähnelt er dem Spätburgunder. Die Farbe ist ziegelrot, die Aromen erinnern an Brombeere, Himbeere, Kirsche. Er hat eine feine weiche Säure.

Optischer Vergleich aus unseren Versuchsanlagen vom 1.9.2010:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[document url="http://www.traubenshow.de/images/datenverzeichnis/pdf-ertragsrebosorten-a-z/s/spaetburgunder-pinot-nero-pinot-noir/versuchsergebnisse.pdf"]

Spätburgunder in der internationalen Rebsortendatenbank

Pinot_Noir english

Pinot_noir francaise

Blauburgunder netherlands

Pinot_noir polish

Rühl, E., et al.; 1995: Klone für jede Lage. Das Deutsche Weinmagazin, 23-25

Lindner, B., et al.; 1999: Neue Spätburgunder Klone praxisreif. Das Deutsche Weinmagazin H8, 28-31

Kröll, T.; 1975: “6-38”, ein neuer Spätburgunder-Klon aus dem Ahrtal. Deutsches Weinbau-Jahrbuch 26, 31-35, Waldkircher Verlag, Waldkirch

Becker, N., et al.; 1988: Ergebnisse der Vergleichsprüfung von Klonen des Blauen Spätburgunders. Der Badische Winzer, 364-373

Weis, E.; 1988: Spätburgunder Rotweinklone. Weinausbau und sensorische Prüfung. Der Badische Winzer, 373-380

Schöffling, H., et al.; 1993: Klon-Züchtung bei Weinreben in Deutschland. Waldkircher Verlag, Waldkirch

Jahresbericht SLFA Neustadt (heute DLR Rheinpfalz)

Jahresbericht Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Versuchsberichte der Zentralstelle für Klonenselektion, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Dienstsitz Oppenheim

Hill, B.; 1986: 60 Jahre Staatliche Rebenzüchtung und Rebenveredlung in Lauffen a.N. Rebe und Wein 39, 398-403

Bleyer, K.; 2001: Klonenzüchtung beim Blauen Spätburgunder. Der Deutsche Weinbau H19, 12-17

LVWO-Homepage: Veröffentlichungen, Rebsorten/Züchtung

LVWO-Klonenbroschüre, Mai 2002

Thoma, K.; 1981: Baden und seine Burgunder. Badischer Weinbauverband e.V., Rombach Verlag Freiburg, 68-82

Thoma, K.; 1981: Die Burgundersorten in der Obhut der badischen Erhaltungszüchter. Der Badische Winzer, 207-214

Thoma, K.; 1985: Vergleichsprüfung von Klonen des Blauen Spätburgunders. Der Badische Winzer, 441-444

Thoma, K.; 1986: Ergebnisse der Vergleichsprüfung von Klonen des Blauen Spätburgunders. Der Badische Winzer, 364-374

Thoma, K.; 1988: Neue Spätburgunderklone. Der Badische Winzer, 411-415

Thoma, K.; 1992: Vergleichsprüfung von Klonen des Blauen Spätburgunders. Der Badische Winzer, 456-462

Thoma, K.; 1993: Klone des Blauen Spätburgunders im Vergleich. Deutsches Weinbau-Jahrbuch 44, 49-61, Waldkircher Verlag, Waldkirch

Thoma, K.; 1995: Blauer Spätburgunder: weniger Botrytis mit L-Klonen. Der Badische Winzer H1, 31-34

Thoma, K.; 1996: Ergebnisse von L-Klonen des Blauen Spätburgunders (Teil 1 u. 2). Der Badische Winzer H10, 22-24, H11, 34-36

Thoma, K.; 2001: Neue Spätburgunder-Klone in der Prüfung. Der Badische Winzer, H3, 24-28

Thoma, K.; 2003: Ergebnisse von neuen Spätburgunder-Klonen (Teil 1). Der Badische Winzer, H12, 24-26

Thoma, K.; 2004: Ergebnisse von neuen Spätburgunder-Klonen (Teil II). Der Badische Winzer, H4

Thoma, K.; 2004: Weinqualität von neuen Spätburgunder-Klonen. Der Badische Winzer, H12